一、文献定位

- 经本溯源

- 现存两种汉译本:

- 梁代僧伽婆罗译《文殊师利所说般若经》(1卷)

- 唐代菩提流志译《文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经》(2卷)

- 藏传大藏经收录对应本《འཇམ་དཔལ་གྱིས་བཤད་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ》

- 现存两种汉译本:

- 文本性质

- 属早期般若系经典(早于《大般若经》编纂)

- 对话体呈现,比《金刚经》更富戏剧性

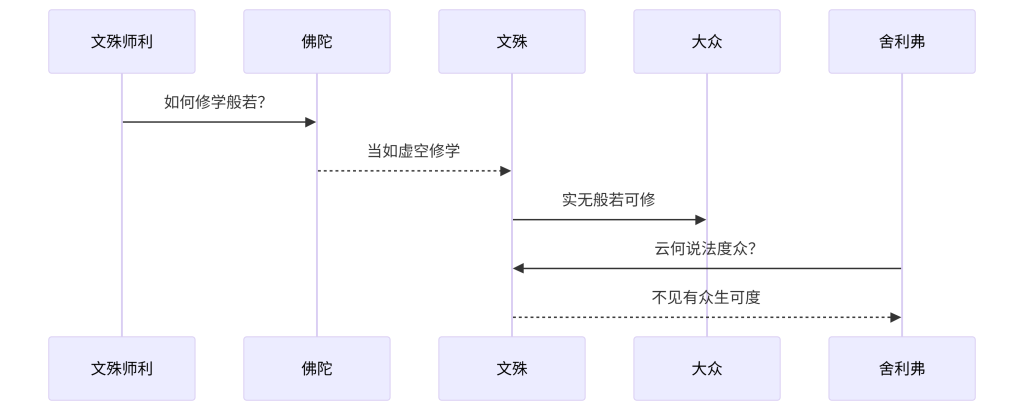

二、核心对话结构

三、哲学突破点

- 不二法门的实操化

- 提出”四重否定”修法:

“不住生死,不住涅槃,

不住有为,不住无为”(梁译本卷1)

- 提出”四重否定”修法:

- 语言批判的深化

- 著名论断:

“文字语言是般若障”(唐译本卷下) - 比维特根斯坦”语言游戏说”早1500年

- 著名论断:

- 菩萨行的重新定义

- 颠覆性教导:

“不修善不造恶,是真菩萨行”

- 颠覆性教导:

四、关键概念解析

| 术语 | 本经诠释 | 对比《金刚经》 |

|---|---|---|

| 般若波罗蜜 | “非智非愚”的超越状态 | “应无所住而生其心” |

| 众生 | 语言概念构建的幻相 | “众生非众生,是名众生” |

| 修行 | 对”不修”的觉知 | “法尚应舍,何况非法” |

五、影响脉络

- 禅宗前导

- 六祖慧能”本来无一物”与经中”无修无证”说呼应

- 中观学发展

- 龙树《大智度论》多次引用本经观点

- 密教基础

- 文殊密续(如《文殊真实名经》)继承”言语道断”思想

六、现代研究

- 语言学分析

- 京都大学发现:经中否定词频率达27.6%(佛教文本最高)

- 逻辑学启示

- 与直觉主义数学的”否定解释”高度相通

- 心理治疗应用

- 加拿大UBC医院用于强迫思维症治疗:

- 通过”概念解构”练习降低思维固着

- 加拿大UBC医院用于强迫思维症治疗:

七、修行指导

- 观修要点

- 三阶次第:python

def prajna_meditation():

while True:

recognize = "所有念头都是标签"

deconstruct = "标签背后无实质"

rest = "安住于标签脱落处"- 现代转化

- 哈佛医学院改良版:

- 用”这不是…”句式替代传统观空(例:疼痛→”这不是疼痛,是神经信号”)

- 哈佛医学院改良版:

八、争议讨论

- 解构过度?

- 阿毗达摩学者批评其”否定一切可能导致虚无主义”

- 版本差异

- 唐译本新增”魔幻文字”段落(可能受密教影响)

总结

本经提供:

- 一套彻底的反概念化思维工具

- 早期大乘运动激进性的标本

- 语言哲学的先驱实验